Salope, la controverse

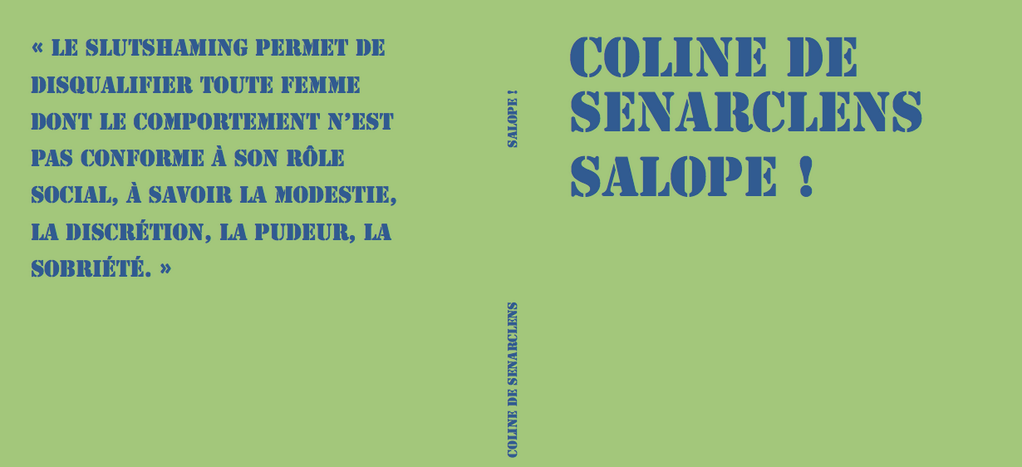

Salope ! c’est le titre du livre de Coline de Senarclens, membre de Slutwalk Suisse. Provocateur, l’ouvrage n’a pas manqué de faire réagir jusqu’au sein de la rédaction, divisée à son sujet. Par ailleurs, des universitaires, des associations et des militant-e-s ont critiqué la posture générale et certaines questions de fond liées au post-colonialisme, au classisme et à l’hétérosexisme que soulèvent ce livre. Beaucoup ont souligné qu’il ne suffisait pas de parler de personnes racialisées ou LGBTQI pour éviter tout dérapage raciste ou hétérosexiste. Il semble en outre que l’auteure confonde rôle de genre et expression de genre. Autre reproche souvent entendu : Retourner une norme ne la renverse pas. Bien au contraire, juste retourner ou incarner une Salope renforce le système et empêche de sortir de cette logique. Bref d’un côté, il lui est reproché la légèreté du propos et son inconséquence, de l’autre ses soutiens louent sa fraîcheur et le courage qu’elle a de s’exposer. Pour y voir plus clair, l’émiliE est allée lui poser quelques questions.

l’émiliE : Le slutshaming, c’est quoi exactement ?

Coline de Senarclens : C’est une forme de stigmatisation et un outil de contrôle du comportement féminin, un outil coercitif qui permet aux dominants de placer l’autre dans des catégories subalternes, en l’occurrence les femmes et les hommes homosexuels.

Vous vous dites «survivante» du slutshaming, ce n’est pas un peu excessif ?

Oui et non. En l’occurrence, je n’ai pas été victime de violences physiques. Le terme survivante est utilisé pour éviter de parler de victime. Le slutshaming c’est une violence : on peut la banaliser ou pas. J’ai fait le choix dans mon livre de ne pas la banaliser et si j’emprunte ce terme de survivante c’est pour dire «je suis passée par quelque chose que je n’ai pas voulu, je l’ai surmonté et aujourd’hui j’utilise ce vécu pour militer».

Dans votre livre, vous évoquez les certificats de bonne vie et mœurs. Qu’est-ce que c’est ? Et qui les décerne ?

C’est la police qui les décerne. J’ai beaucoup étudié les certificats de bonne vie et mœurs dans le cadre de mon travail de mémoire sur la prostitution. Avant 1985, les prostituées ne pouvaient pas l’obtenir, de même que les homosexuels notoires. Ce certificat est basé sur la moralité, sur la réputation, une façon de trier le bon grain de l’ivraie et d’inscrire noir sur blanc la réputation des citoyens, et donc certain-e-s dans la marge.

Et ça existe encore aujourd’hui ?

Oui absolument, et le texte me semble assez comique «Le certificat peut être refusé à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude (…) notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli inexcusable.» Aujourd’hui, les travailleuses et travailleurs du sexe peuvent l’obtenir. Mais il était intéressant de noter que ce certificat opérait une sélection entre femmes de première et de seconde zone… Le travail du sexe prive de bonne réputation. C’est une forme officielle de stigmatisation.

Que dit-il ce certificat ?

«Est présumé-e de bonne réputation». J’en ai demandé un pour pouvoir travailler dans des écoles.

Dans votre livre, vous affirmez que «les pauvres et les étrangers ne sont pas sexistes par nature», qu’entendez-vous par là ?

La phrase est provocative, parce qu’on entend tellement ce genre de discours absurde ! On entend que le slutshaming est un problème d’étrangers. Evidemment non. A mon sens, il faut croiser la réflexion : la salope, la fille voilée et le mec des cités souffrent tout-e-s de stigmas qui les marginalisent de manière assez similaire. Au final, ça sert qui ? L’homme blanc hétéro qui maîtrise le système. J’ai essayé de voir comment on créait une sorte de norme du juste milieu. La mini-jupe et le voile sont deux symboles qui prêtent à la stigmatisation. Le triptyque casquette - mini-jupe - voile montre qu’on attaque tous les symboles qui ne collent pas à cette norme, selon une approche «sexe – race – classe». Quant au sexisme, il est toujours plus visible et surtout plus instrumentalisé quand il est le fait de jeunes des banlieues. Et des travaux ont montré que c’était aussi une réaction à un rejet social et au racisme, ce qui prête à retourner les approches racistes à ce sujet. Et le sexisme plus apparent chez les jeunes des banlieues est plus une réaction au racisme. S’il n’y avait pas de racisme à la base, il n’y aurait probablement pas cette forme de sexisme.

Vous l’analysez comme ça ?

Je n’ai pas l’expérience terrain pour l’analyser mais c’est une approche intéressante. Je considère que le sexisme est universel. Il est plus visible quand il est dans la rue et ceux qui sont dans la rue ce sont ceux qui n’ont pas d’autres choix d’être ailleurs. Et il est plus visible chez les jeunes. La valorisation de la virilité chez les mecs de 13 à 15 ans et les codes qui vont avec alimentent ce sexisme tape à l’œil. Est-ce que la domination que subissent ces groupes de jeunes en fait des porte-voix d’un sexisme social plus large ?

Pour vous, ils seraient instrumentalisés par les groupes dominants ?

C’est ce qui se passe actuellement avec le harcèlement de rue. On va pointer un sexisme visible, en mettant en scène les étrangers pour dire «le problème vient des étrangers». Ce n’est même pas forcément intentionnellement raciste mais ça permet de dire «c’est pas nous le problème, c’est les autres» .

C’est raciste…

Absolument. Ça participe du racisme ordinaire et politique. Ce qui me frappe c’est la vision qu’on a de la jeunesse. Le facteur racial est utilisé pour se distancier. Le prof blanc que je décris dans le livre qui estime que la casquette, le pantalon dans les chaussettes constituent des attitudes dangereuses et problématiques pour la société, crée cette distance et l’utilise.

Dans une interview, vous vous positionnez comme «femme universitaire théoriquement blindée». Pensez-vous qu’il faille avoir des diplômes pour être féministe ?

Ah non justement. C’est plutôt une auto-critique. Moi je peux me permettre d’être féministe, pour moi c’est facile d’utiliser les armes dont je dispose grâce à mes privilèges pour pouvoir écrire un bouquin, pour pouvoir me défendre dans une société où peut-être que je suis une femme, mais sur tous les autres plans, je suis plutôt dominante. Maintenant, ce que j’aimerais étudier, c’est comment toutes les femmes, notamment racialisées, de toutes les classes sociales peuvent se défendre et comment elles peuvent avoir accès aux outils pour le faire. J’ai étudié la militance des prostituées et typiquement on a affaire à une population très fragile, pour qui il est quasiment impossible de se mobiliser. Nous, on y parvient. Et pourquoi? Parce qu’on est blanches, parce qu’on est universitaires, parce qu’on est issues de milieux privilégiés…

Mais ne pensez-vous pas que les non-universitaires sur le terrain ne se mobilisent pas eux/elles aussi ?

Bien sûr qu’ils et elles se mobilisent, et heureusement. Mais ce que je trouve injuste c’est que je ressens clairement que notre discours passe mieux…

Dans les médias ?

Pas seulement. On est outillé-e-s grâce à nos privilèges pour défendre notre position face à des attaques tant au niveau théorique qu’au niveau de l’image et finalement on dérange pas beaucoup. On a beau s’appeler les Salopes, ça ne dérange pas. Pourquoi ?

Le contexte, le pays est particulier non ? Les salopes dans d’autres pays ne sont pas forcément universitaires et leurs actions sont aussi efficaces, ou bien ?

Franchement je l’espère, c’est plutôt de se dire comment faire pour que tout le monde ait les outils pour se défendre. C’est du féminisme transversal et je suis inspirée par le black feminism. Check your privilege. Je ne dis pas «regardez, moi je le fais tout le monde peut le faire».

Selon vous, est-ce qu’il existe d’autres outils que le savoir universitaire pour militer ?

Oui probablement. Aux Etats-Unis, les groupes de féministes noires déchirent aussi mais elles n’ont pas accès aux mêmes ressources et leur discours reçoit moins de légitimité de la part de la population blanche parce qu’on les renvoie systématiquement à leur classe sociale et à leur race.

Dans votre livre, vous comparez les réseaux sociaux aux couloirs des écoles…

Le réseau social amplifie le sexisme mais l’origine n’est pas forcément sur la plateforme sociale. Le sexisme est partout. Les deux sphères s’imbriquent et se confondent. L’institution scolaire doit prendre ses responsabilités face à ça et doit considérer que le réseau social est une extension de l’école. Qui subit majoritairement du harcèlement sur les réseaux sociaux ? Les filles. Et là, personne n’est outillé pour intervenir.

Les éducateurs-trices et les responsables politiques sont-ils coupé-e-s des jeunes parce qu’ils/elles ne vont pas sur les réseaux sociaux ?

Ils n’y vont pas. J’ai parlé avec des personnes du DIP, depuis que nous avons entamé cette réflexion sur le cyberharcèlement, du slutshaming qui est une problématique sexiste qu’il faut traiter comme telle et non pas comme une problématique individuelle, mais nous nous sommes heurtées au fait qu’actuellement, il n’y a pas d’ouverture sur cette question. Les membres du corps enseignant ne sont pas formés et pas encouragés (voir clairement dissuadés) de se rendre sur les réseaux. Je comprends, ce n’est pas aux instits ou aux directeurs de collèges de gérer les relations des élèves sur le réseau social mais clairement il faut une réflexion autour. Je prends clairement position sur ce point.

Et que dites-vous aux féministes radicales qui auraient pu vous critiquer sur la forme et le fond ?

Discuter avec certaines féministes radicales est parfois difficile. Surtout sur les réseaux sociaux, on campe sur nos positions, c’est souvent stérile. Notre position c’est que certes on se réapproprie le stigma mais surtout, on le dénonce et comment dénoncer sans dire le mot ? Et on rallie des des femmes stigmatisées et dont la forme spécifique de stigmatisation a tendance à isoler. On ôte aussi le monopole de l’usage du mot «salope» aux agresseurs et on le défonce. La raison pour laquelle on s’appelle des Salopes c’est parce qu’on n’y croit pas, on sait que c’est vide. Mais c’est une position claire, du point de vue féministe.

Pour débattre en direct : un lancement à Lausanne aura lieu samedi 22 novembre dès 19h au Cinéma Bellevaux, Aloys-Fauquez 4.